赤羽大臣肝いりの「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」第2回目が開催されたのは12月23日。会議資料は2日後にコッソリと公開された。それから3週間が経過し1月14日、今回もコッソリと「議事概要」が公開された。

年末年始を挟んだとはいえ3週間も費やしたため、多くの関係者のチェックが入り、内容的に角が取れてしまったということはないのか。

(A4判4枚)

「議事録」ではなく、「議事概要」なので誰がどのような発言をしたのか、詳細は不明。下記の議事項目に従って、気になった点を筆者のコメント(朱書き)と共に整理しておいた。

- 技術的選択肢(飛行方式)について

- 各技術的選択肢の使用条件と効果について

- 海外動向調査の中間報告

- 今年度の進め方について

1.技術的選択肢(飛行方式)について

技術的選択肢(飛行方式)について、3件(3人?)のコメントが公開されている。

- (略)今年度については少し将来的な飛行方式まで踏み込んで議論するのか、あるいは現在用いられているものの範囲内でメリット・デメリットを議論するのか整理する必要がある。

- (略)メリット・デメリットを提示する際に、デメリットとしては整備費用が高いといったことがあると思うが、将来構想として選択肢であると示すことは必要。

委員の認識として、解決に向けての時間スケールが数年以内ではない様子が垣間見える。

- 管制間隔確保の観点から、各進入方式を用いた場合にどれくらいの機数を処理できるのか、また、C 滑走路及び A 滑走路を同時に運用することを想定した場合に、各飛行方式の組み合わせが成立するかどうかについて関心がある。

管制間隔(separation)とは、航空交通の安全で秩序ある流れを維持するために管制官が確保すべき最小の航空機相互の間隔のこと。

杉江弘氏(元日本航空機長)が以前から指摘している日本のガラパゴス管制(着陸機待機している飛行機の目の前を通過して、待機している飛行機の目の前に何もなくなってから出発許可を出す)は、検討項目に含まれているのだろうか。

2.各技術的選択肢の使用条件と効果について

各技術的選択肢の使用条件と効果について、10件のコメントが公開されている。うち気になったのは8件。

- 12種類の飛行方式を今後「検証に必要となる論点」に沿って判定していくと理解しているが、それに当たっては、何年頃には実施する、という事前の想定があった上で判定した方がよいのではないか。目標年次を決めるあるいは短期・中期・長期それぞれで検討するという考えもあるかと思う。

- 長期的な技術開発が必要なものであってもそれを排除せず選択肢として持っておき、メリット・デメリットの整理において良いものであれば長期的にも対応していこうということだと思う。

国交省から説明を受けた資料に対して、実現に向けたスケジュールが明記されていないことが委員から指摘されている。

どのようにして各技術的選択肢の検討を行うのかが議論されている。

- (略)最終進入への会合角度や旋回半径を考えるべきなのか、考える必要はないのかが気になる。同時進入を行うにあたって、旋回を伴う飛行方式がオーバーシュートしないという評価をやることになると思うが、その際には旋回角が重要な評価ポイントとなると思う。

- (略)南風運用時ではある程度強い南風が予想されるが、風向・風速次第で、旋回時に衝突リスクが低くなる等といったことはあるのか。この飛行方式はこのような気象条件下においては安全評価上クリアできる、という発想もあるかと思う。

- 南風の気象条件については、(略)。この程度の風の強さであればできない、できるなど具体的な値を示すことは難しい。

- 曲線部から直線に入る部分のオーバーシュートに関しては、進入方式によって左右される。(略)安全性の担保としては例えば灯火を補強するなどの議論も必要ではないか。

- 挙げられた論点の前段階として、現行の飛行方式と同程度以上の安全性を維持するというのが、理想論かもしれないがそもそもの前提であると考える。

- 安全性評価について、現在の平行 ILS 進入では不可侵区域が設けられているが、経路の固定化回避の検討に当たっては、マルチラテレーションや ADS-B の活用によって遙かに高精度な監視、飛行方式の旋回半径の大きさを検知できるのではないかと考えている。

安全面の余裕代を削がないように慎重に検討してほしいものだ。

3.海外動向調査の中間報告

海外動向調査の中間報告として、9件のコメントが公開されている。うち気になったのは次の1件。

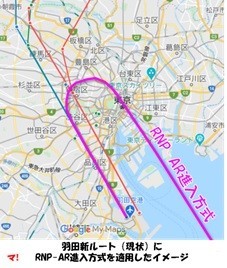

- RNP-AR は気象条件も ILS にかなり近いものになり、RNP-AR を RWY 16L/R に使うと東京上空の経路はかなり変わってくると思う。周囲の建物等との兼ね合いの課題はあるかと思うが、一考の価値はあると思っている。

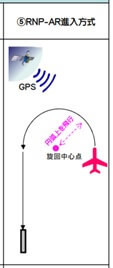

RNP-AR進入方式とは、測位衛星からの信号を、機上で高度な計算を行うことにより、曲線の飛行経路を含む飛行により、滑走路に進入する方式のこと(次図)。

「【資料2】技術的選択肢(飛行方式)」より

「【資料2】技術的選択肢(飛行方式)」より

羽田新ルート(現状)にRNP-AR進入方式を適用したイメージが次図。

羽田への進入直線距離が短縮できたとしても、品川上空の通過は避けられないのではないのか……。

※上図のRNP-AR進入方式ルートは、あくまでも可能性の一例を示したに過ぎないことに要留意。

4.今年度の進め方について

議事概要には「事務局より説明のあった方向性」が具体的に記されていない。

- 事務局より説明のあった方向性で幅広に調査をしながら絞り込んでいき、そして具体化していくという方向でお願いしたい。

まとめ

- 委員の認識として、解決に向けての時間スケールが数年以内ではない様子が垣間見える。

- 国交省から説明を受けた資料に対して、実現に向けたスケジュールが明記されていないことが委員から指摘されている。

- 議事概要には「事務局より説明のあった方向性」が具体的に記されていない。

あわせて読みたい